【特集】長門の『男性育児休業』の事例紹介、こっこ株式会社さんに伺いました!

こんにちは!NPO法人つなぐスタッフです。

山口県内で「男性育休取得」を後押ししようというかけ声が高まってきている中ですが、これまで「公務員」以外での取得の例を聞かない印象の『男性による育休取得』について、2024年12月に新情報を得ましたのでここに共有いたします!

当法人の理事を担っている末永光佳さんと話をしている中で、「(こっこ株式会社で)最近若い二人が男性育休取得したよ」と共有いただきました!

特に地方では、人材不足もあって男性育休の普及が足踏みしているときく中、一次産業の現場で実現した男性育児休業について、取得したお2人と末永社長にインタビューに伺ってきました。

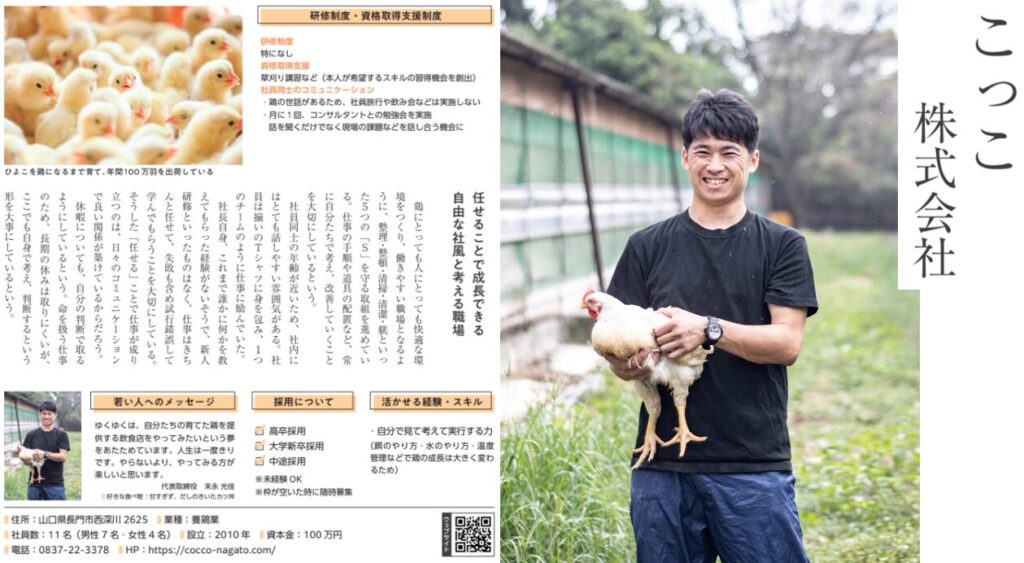

↑当法人で『地域企業マガジン』を作成した際の、記事の一部です。詳細はこちらから【リンク】

「男性育休」取ってみたら驚いた!いいことしかない…!

核家族化が進み、働き方改革が求められる現代社会。

厚生労働省は男性の育児休業取得を推進しており、2022年には企業側から従業員へ制度についての周知・取得促進が義務化される法改正が行われましたが、その取得率は伸び悩んでいるのが現状です。

そんな中で、市内で養鶏業を営む「こっこ株式会社」では、ここ数年間になんと2人の男性社員が育児休暇を取得したとの情報が!しかも一人は1年、一人は分割して半年の取得をされたそうです。

命を扱うお仕事で、連休休暇すら難しそうなイメージのある畜産業の現場で実現された男性育休。

取得までの経緯や期間中の業務体制について、どんな経緯があったのでしょうか?

命を扱う養鶏農家「こっこ株式会社」に初の男性育休取得者が誕生!

深川養鶏農業協同組合の代表ブランド「長州どり」を年間約100万羽生産している「こっこ株式会社」。

総勢11名の社員の平均年齢は30代と若く、次世代の養鶏業を牽引する存在として、家畜の命と鶏肉の安定供給に365日休まず向き合っています。

一般的に、自然と向き合う第1次産業では長期休暇の取得は難しく、長い労働時間をこなさなければならない…そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ところが「こっこ株式会社」では、ここ数年で2人の男性社員が育児休業を取得されたそうです。

2人の取得期間が重なった時期もあったとか。

事務スタッフ含め11名で仕事を分担している中で2人の人が抜けるのは、想像以上に大変なことだと思います。

中堅・大手企業ですら男性育休の取得には足踏みするような風潮がある中で、どのようにして実現されたのでしょうか?

「育児休業取得が必要。」社長に直談判

こっこ株式会社で初の男性育児休業取得者となったのは、双子を授かった前川さん。出産を迎える2023年10月から翌2024年10月までの1年間の育児休業を取得しました。

さらに藤山さんが、2024年中に1~3月と10~12月の3か月という期間を2度に分けて育児休業を取得しました。

前川さん「元々、子どもが生まれたら夫婦でしっかりと協力して育てたいと考えていました。双子ということもあって、家庭の為に自身の育児休暇の取得が絶対に必要だと判断し、まずはとにかく社長に伝えてみようという感じで、思い切って言いました。」

↑前川さん

つなぐ「言い出しにくくはなかったですか?」

前川さん「言い出しにくくなかったですね。わたしにとって、育児休暇の取得は絶対に必要な状況だったので、無理なら転職するしかないとさえ思っていました。」

つなぐ「その時の社長の率直な思いはいかがでしたか?」

末永社長「最初は、"えっ、どうしよう。"という感じで(笑)。でも、本人の明確な希望があったので、なんとかやってみようと。そもそも追い込まれないと考えないですよね。」

「その人に代わる人材ってなかなかいないですから、新たに人を増やすことはせずに仕事の段取りやシフト組みを工夫し、出荷量もそのままでなんとかやろうと決めてやったら、やれました(笑)。」

つなぐ「藤山さんは前川さんと時期がかぶったとの伺っています。出産のタイミングからその時期に育児休業取得が必須だったとはいえ、なかなか言いづらいものだと思うのですが、取得したいと"言える"雰囲気がすでにあったということでしょうか。」

末永社長「うちではもともと有給を1時間単位でとれるようにしています。半日勤務もとれるようにして、働くスタッフが仕事と自身の都合をうまくバランスできるように工夫してきていました。休みが必要なら早めに言ってね、という体制です」

↑藤山さん

藤山さん「社長には日頃から休みの都合等に気を配っていただいていましたし、前川さんが先陣を切って取得していたこともあり、取得の要望を言い出しにくいということはありませんでした。会社側の理解が必要なことなので、自分は社風に助けられたと思います。」

末永社長「藤山には、時期がかぶるのもあるけど”本人としてどうしたい?”って率直に聞いたら、本人が”3ヶ月ずつで2回に分けて取りたい”っていってくれて。そこまで考慮してくれるなら、できるかなと。」

こっこ株式会社では、社員同士が集まって担当の仕事の共有や意見交換をする時間を、短くてもいいので定期的に作っているそうです。

社長自身から「働きやすい環境は自分たちで考えて作ろう」っていつもいっているんです、とのこと主体性を大切にしている様子が伺えました。

男性社員が育休を申請しやすい職場とは、制度が整っているとか人が潤沢にいるとかそういうことではなく、企業側の価値観が柔軟で、働く方が主体的に考えていて、仕事に自然体かつまじめに向き合っていらっしゃることで実現されるのではないかと強く感じました。

◢ 地方での男性の育休取得について

地方における男性の育休取得の現状は、全国的な上昇傾向にあるもの、まだ課題が残っています。 2023年度の男性育休取得率は全国で30.1%と過去最高を記録しましたが、地方では以下のような特徴があります。

地方の現状と課題

- 取得率の地域差

都市部に比べて、地方では推定男性の育休取得率が低い傾向があります。これは企業規模や職場文化の違いが影響しています。 - 中小企業での人材不足

地方には中小企業が多く、代替要員の確保が難しいため、男性が望んでも育休を取りにくい環境があります。 - 職場文化と理解が不足している

地方では「男性は仕事、女性は育児」という価値観がまだ根強く残っており、育休取得への職場の理解が不足している場合があります。 - 制度への認知不足

産後パパ育休や育児休業の分割取得など、新しい制度がはじまっていますが、まだまだ取得事例も少ないので、それらの事実が知られていない現状があります。

男性育児休業で2人がいない!その時、社内は…?

2024年の1月から3月は休業期間が重なり、2人の人員減という状態にもなりました。

つなぐ「2人少ない状態でも出荷量はそのままキープしていたということは、他の社員の勤務時間がその分増えていたのでしょうか?」

末永社長「勤務時間は増やしていませんが、みんながよく頑張ってくれました。それと、どうしても困った時って、不思議と助けてくれる人が現れたりするんですよ。自分や社員のツテで、時間給で一時的に手伝ってくれるような人が外部から来てくれたり。このあたりの地域でお互いに助け合うみたいな雰囲気もあります。ぼくたちも、困っていると聞いたらほかの農家さんのお手伝いにいったりしています」

つなぐ「では、大変だったことは何でしょうか?」

末永社長「シフトを組むのはなかなか苦労しました。働いているメンバーに確実に週休を取ってもらいながら、出荷量を落とさずに段取りすることが大変でしが、結果なんとかなりましたね(笑)。」「あと、強いて言えば手続きが難しかったです。説明に書いてあることと言われることが違いました。なお事例が無いからとのこと、担当されている方からも何度も言われていて。あと、育休宣言したら補助金が申請できるという情報をもらって、それを1つ1つ確認して実行しました。事務をお願いしている人が一番大変だったかもしれません(笑)。」

いいことしかなかった!? 男性育児休業のメリット・デメリット

つなぐ「すごいですね!人が減った分、皆さんの頑張りで段取り力や作業効率が上がり、社内全体としては生産性が向上したということでしょうか。」

末永社長「そう思います。2人には育児休業を取ってもらって良かったです。チームワークや作業効率が本当に前よりずっと良くなりました。実は、今年の1月からついに週休二日制を導入しました。」

つなぐ「素晴らしい!」

末永社長「その人に代わる人はいません。今ある存在をしっかり見て、いかに協力していくかだと思っています。ピンチはチャンス!なんですよ。」

男性育児休暇取得者の2人に聞く!育休エピソード

つなぐ「育休を取得された当事者のお二人に伺いたいのですが、とって良かった点は何ですか?」

前川さん「この時期しか見られない子どもの成長をしっかりと見ることができた点ですね。可愛くて、可愛くて。子どもが生まれてからの最初の数年が、良い家庭をつくっていくためにすごく重要だと聞いたことがあったので、奥さんを大切にすることも心がけました。この時期を家族で一緒に過ごせたことが本当に良かったです。」

藤山さん「夜に起きて赤ちゃんの世話をするなど、大変なこの時期を夫婦で共有できたことことです。地震でも起きないくらい普段は熟睡するタイプですが、赤ちゃんのためなら起きれました(笑)。妻にもたびたび感謝の言葉を伝えてもらったので、育休を取得して本当に良かったと思っています。」

一番大変な子育ての最初の段階で、喜びと苦労を夫婦で分かち合うことで絆が深まり、その後の育児に父母共に主体性を持って向き合うことができます。

6か月や1年などの育児休業は長いようですが、さらに長期的な従業員の家庭の安定につながる重要な期間だと言えますね。

家庭の充実・安定→会社→そしてお客様へ

つなぐ「仕事中心の生活から、慣れない育児中心の生活だと、生活が激変して育休中は大変だったと思います。息抜きとかはされていましたか?」

前川さん「人手がどうしても足りない時に、仕事を手伝いに来ることがありました。それが良い息抜きでした。」

つなぐ「仕事が息抜きですか!育児休業中でも、臨時的であれば仕事することも可能なんでしたよね?」(※「1ヶ月に就労した期間・時間」 および 「受け取る賃金額」 によっては不支給もしくは金額調整となる。)

藤山さん「それが、もっと呼ばれるかと思ってたんですが(笑)。想像以上に呼ばれなくて、驚きました。」

末永社長「大変な時もありましたよ。どうしてもっていう時だけ連絡しました。やっぱり居ない期間を経験して社員のありがたみを感じたし、業務についても日頃良くやってくれていたんだなぁと実感することが多々ありましたね。」

お話を伺っていて、「こっこ株式会社」でで初めての男性育児休業の期間を経験したことで、社長と社員だけでなく社員同士など、お互いに感謝の気持ちがさらに育まれ、信頼関係さえも強化されたと見受けられました。

そして、大変な時だからこそ新たな工夫やさ仕組みが生まれ、作業効率やチームワークの連携が強化され、結果として社内の組織力・生産性が向上するということが起こりました。

取得した社員にとっては、家庭が安定することで復帰後はよりモチベーションも上がって仕事に集中できる環境が整うたため、後のキャリア形成にも良い影響をもたらすと言えそうです。

つまり男性育児休業のメリットは、取得した社員だけでなく、企業側にも多いに発生するようです。

反対にデメリットを敢えて挙げるなら、企業側としては社内整備や人材のフォロー体制の構築など、細かな調整が必要となる点があります。

しかし、これも"ピンチはチャンス!"という末永社長の言葉通り、裏を返せば様々な改善のきっかけであり、メリットともなりえます。

「こっこ株式会社」では、今後ホームページによる自社販売を展開する予定だそうです。

会社のホームページを3月にリニューアルされるとの、こちらも楽しみです!

育てている方々の顔が見える鶏肉を「こっこ」スタイルでブランディングし、消費者の立場に立ったアイデアで製品に付加価値をつけ、次世代の養鶏業を共に創っていくメンバーである社員。

自身も家庭を持ち"今あるもの"を大切に見据えている社長と、多世代の社員がイキイキと働く「こっこ株式会社」、次世代の養鶏業者が切り開いていく未来にとてもワクワクしました!

長門市でイキイキと働く人が増えることを願って、男性育休について語り合う交流会を実施します。

内閣府で推進を図っている「ワーク・ライフ・バランス」とは、仕事と生活の調和を取り、その両方を充実させる働き方や生き方を意味しますが、「働き方改革」と共に男性育児休業はその為の一つの選択肢です。

NPO法人つなぐでは、長門市でイキイキと働く人が増えるために、男性育児休業という選択肢があることを周知し、その選択を受け入れる地域社会ををことが重要だと考えています。

そこで、男性のキャリア形成や企業側の成長にもポジティブな影響をもたらす側面がありながらもなかなか普及が広がらない・言い出せないなどの風潮がある、男性育児休業について語り合う交流会を開催します。

↓↓企画について↓↓

こっこの、末永光佳代表にも登壇いただきます!

↓↓開催しました↓↓

↑お話を伺いに行った日は、雪の降る寒い日でした。皆さん、仕事の合間に抜けてきていただきました!本当にありがとうございます。